孔恩說得很清楚,常態科學時期的所謂“檢驗”,並不是對理論本身進行檢驗。更確切地說,此種“檢驗”,受檢驗的是個別的科學家,而不是現行的理論。常態科學的目標在於解決謎題,而謎題之所以被認為是謎題,是科學家們接受了典範的緣故。所以解不開謎的罪過是由科學家來承擔,而不在於理論。龔忠武在這樣的衝擊之下,陷入嚴重的思想和心理危機,“不知道論文究竟要寫什麼怎麼寫”,表示他已經沒辦法在“哈佛幫”的“典範”之下,從事“解決謎題”的活動,必須自行承擔“解不開謎題的罪過”!

在那個年代,余英時選擇的道路正好跟龔忠武相反。孔恩的理論“常態科學”讓他瞭解:科學家的認識過程,基本上就是他在其所屬之科學社群中的認識過程。科學社群中的學者,具有共同的訓練與經驗;他們是工作者,也是評價者;同時也是同行專業成就的裁決者。科學社群的成員必須通過典範的作用,才能看到同一個“世界”,並找到同一種問題解決方式。由於典範具有統一科學社群的定向作用,在常規科學階段,它能保證整個科學社群都遵從同一個典範的指導。因此,在科學研究中,科學家對於問題的解答,是向科學社群裡的同儕提出的,而不是向社會中任意的一群人提出的。

基於這樣的認識,余英時在1970-1976年間,以〈反智論與中國政治傳統〉一文為中心,建構出他的整套理論,這套理論鞏固了“哈佛幫”的“典範”,也使他自己成為“哈佛幫”的一個重要成員。儘管1979年胡秋原已經以兩萬字的長文指出其論述的嚴重破綻,但在“哈佛幫”的權威籠罩下,對余院士“史學泰斗”、“思想史大師”的地位,並沒有造成任何影響。

四、美國的金融寡頭帝國

龔忠武以他和余英時“亦師亦友”的深厚關係,揭露出“哈佛幫”如何塑造學術“典範”的真相。余院士號稱“史學泰斗”,我們不妨再從美國歷史發展的角度,進一步說明:在美國獨特的政治和社會結構下,“哈佛幫”塑造學術“典範”的重要意義。

從十九世紀開始,歐洲各主要國家的中央銀行,便一直掌握在跨國利益集團的金融鉅子手裡。英國、法國與德國的中央銀行,都是由少數大型私人銀行出資組建,因而獲得發行法幣特許權成為私營再拆借機構,而不是由政府主控或擁有,譬如:英格蘭銀行、法蘭西銀行與前身為普魯士中央銀行的德意志帝國銀行,都是如此,沒有例外。

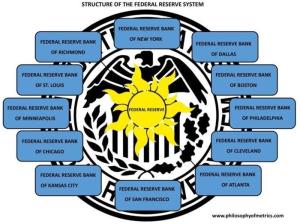

1913年,美國成立“聯邦儲備理事會”(The Federal Reserve System),由位於美國華盛頓特區的中央管理委員會及12家主要城市的地區性聯邦儲備銀行所組成,成為美國的中央銀行,決定日常的貨幣政策工具,包括存款準備率、重貼現率、公開市場操作等等,並由“聯邦公開市場操作委員會”(Federal Open Market Committee)實際管理各種政策工具。

聯會成立後,第一次世界大戰隨即爆發,歐洲金融寡頭們一方面為了躲避戰時的風險,一方面也是認為機不可失,開始將他們經營的重點轉移到新興的美國,逐步控制美國國家的金融政策。目的是創造一個類似歐洲從前的貴族階級,長期維繫他們新貴族群的利益,並建立一個全球性的金融帝國。

金融寡頭們投資的另一個重點是軍火工業。二戰之前,美國並沒有龐大的軍備工業。珍珠港事件爆發後,美國製造農業機具的工廠可以說是根據實際需要而改造武器。韓戰之後,美國開始建立一個規模龐大的永久性軍備工業,當時的美國總統艾森豪十分瞭解發展軍備工業潛藏的危機,可是,它的繼任者都很少有這樣的危機意識。

時至今日,美國已經發展出一個獨特的“軍事工業國會複合體”(military-industry-congress complex )。美國軍火工業的五大公司全部是民營的,他們資助了一群替他們遊說的國會議員,這些國會議員最重要的任務,說是通過國防預算並發動對外戰爭,以保障軍火商的最大利益。

根據美國人自己的統計,美國從立國兩百多年來,參與戰爭和對外軍事行動,多達240次;而且年平均次數越來越頻繁。從二戰結束後的1945年到1990年,美國對外戰爭或大規模軍事干預共125次,平均每年2.8次;從“新自由主義”開始風行的1990年到2003年,美國進行40多次海外戰爭或軍事干預,平均每年4次。進入21世紀之後,美國幾乎是年年都在打仗,有一段時間,還同時打兩場以上的戰爭。

今天美國擁有140萬職業軍人,在外國領土上擁有1200個軍事基地,海外駐軍多達31.5萬。美國壟斷了世界軍火市場,武器貿易占全球軍火貿易總額的78%。

美國政府和國防部的高級官員卸任後的主要出路之一,是加盟20家國防承包商。時至今日,美國五大國防承包商,波音、洛克希德·馬丁、雷神、格魯曼和通用動力的負責人,每年平均賺得2000多萬美元。洛克希德·馬丁一家公司獲得的美國軍事合同總值超過英國、德國或者日本的全年國防預算。

美國傳統獨立的行政、立法、司法及媒體已經大多被金融力量所控制,今天美國許多民眾普遍認為不合理的政策都不能改革美國的聯邦赤字,國債危機,迫使聯儲會必須靠無休無止的濫發美元來維持經濟的運轉。

美國從小布希總統任內,國家債務便年年快速上升(見圖)。以2019年的聯邦預算為例來說,總預算是4.407兆(萬億),總收入是3.42兆, 赤字是1兆。 扣除社安、醫保、國債利息等強制性支出,可支配的支出僅有1.2兆,其中有關軍事方面的預算是8930億,包括國防部基本預算5760億、海外軍費1740億,及其他部會內的軍事有關預算。

美國今天的聯邦債務約22.6兆,是GDP(21.3兆)的1.06倍。美國的實際債務包括聫邦政府承諾的義務開支、醫療保險、社會安全福利、聫邦退休金等等,估計在100兆到211兆之間。 美國政府既無力,更無心償還這些債務。

金融寡頭集團藉著控制美元發行權和分配制度,腐化了原來充滿理想的美國,將一個依靠個人努力、勤奮奮鬥、創造財富的國家,變成一個貪婪、享受、祇顧眼前利益、忽視長期投資發展、 制度性腐敗的國家。當前金融寡頭集團的主要任務是: 1.取得控制金融和貨幣發行的權力。 2.藉助金融力量控制美國政界的兩黨精英。3.透過金錢控制或影響學者、智庫和媒體,建立理論基礎,主導思想領域的軟實力。4. 透過對軍隊-國防工業的控制,必要時以武力摧毀一切可能的敵對勢力。

五、余英時的“雙標”和學術問題

本文所謂的“哈佛幫”,其實就是美國政治經濟結構之下,為美國政策服務的一個機構,其目的是在執行上述四大任務中的第三項。為了要達成這項任務,哈佛大學又跟其他機構之間,建立了盤根錯節的緊密關係,並對非西方國家造成深遠的影響。余英時的“入幫”不僅為他個人帶來了聲望和利益,而且可能影響他自己的著書立說,這裡先談前者。

從二次大戰結束之後,台灣必須倚靠美國的支撐,才能維持住其國際地位和內部局勢。2019年前後,我由“時報文化出版公司”連續出版三本書,分析台灣的歷史處境:《中西文明的夾縫》(2019a)、《潛龍與禿鷹的文明對抗》(2019b)與《台灣自我殖民的困境》(2019c)。第三本書指出:甲午戰後日本對台灣殖民五十年的經驗,以及二次大戰後東、西二元對立的冷戰格局,台灣社會普遍存有“崇美媚日”的情結,這種“唯美是尚”的“自我殖民”心態,尤其以知識界最為嚴重。

許多人一聽到“哈佛大學”或其他美國名校的教授,都會“肅然起敬”,不自覺地喪失思辨能力,毫不猶疑地接受他們的論點。〈余英時的論敵〉一文提到,胡秋原(1966)曾經批評殷海光,說他“到美國數月,到了哈佛,又由費正清那裏聽到什麼傳統、衝擊、中國我族中心和排外那一套”,學成歸國後,便有恃無恐,在“費正清之類人物感召之下”,“以思想家乃至政治家”自命,“便有了殷海光的變態思想及其活動”。這項批評充分反映出台灣學術界“唯美是尚”的心態。

余英時的英文著作不多,他的著作大多是以中文寫成。其寫作特色是旁徵博引,行文流暢,不加細究的話,看起來確實學問十分淵博。他一生“堅決反共”,又有“哈佛大學教授”的金字招牌,這許多優勢使他在台、美兩地聲望鵲起,十分“吃得開”。他不僅桃李滿天下,而且門生故舊大多位居要津,眾星拱月的結果,不僅讓他獲得號稱“人文諾貝爾”的“克魯格獎”(Kluge);而且為他贏得“唐獎”的鉅額獎金。

2021年八月一日余院士辭世之後,曾經替他出版過十五本著作的聯經出版公司,又邀集史學界、知識界、出版界人士,為他出版了四本紀念及訪談文集。由此可見,余英時人脈之廣,影響之深。可是,同樣在這半年之內,張友驊出版《余英時寧為黑名單,不幹間諜臥底》,敘說他跟國民黨之間錯綜複雜的關係;盧建榮也出版了《余英時與台灣學術貴族制五十年》和《雙標余英時:浮華教主與徒眾》,批評他為人處世的雙重標準,是台灣最大的“學閥”。

張友驊是台灣著名的媒體名嘴,盧建榮是美國西雅圖大學歷史學博士,曾經在中央研究院歷史語言研究所任職過。他們書中所談余氏跟國民政府與美國情治機構“檯面下”的關係,並非我所關心,我也沒有能力予以深究。然而,對於余英時的“雙標”和學術問題,卻不能輕輕放過。

在〈辛丑元年祭〉一文中,龔忠武(2019)提到:早年他到哈佛求學,認識余英時,兩人經常討論《中庸》上的核心概念:“君子尊德性而道問學”。余英時擔任他博士資格考的口試委員,並曾經以此相詰。顯然余氏十分重視何謂儒家的“君子”。我們不能不嚴肅思考的是:不論從“尊德性”或“道問學”的角度來看,一個“雙標”的學者,算得上是一個“君子”嗎?

余氏號稱“史學泰斗”,他辭世後,大陸學術界一些人稱讚他是“中國學術第一人”。由此可見,正是因為余氏著作對於中國學術影響深遠,我們不能不深究的是:在“哈佛幫”的政經體制之下,他跟他的幫派到底想要建立什麼樣的學術“典範”?

我經常跟學生們講:一篇學術論文一旦出版,就有了自己的生命。學術是可為“公評”之事,任何人都可能從不同的立場予以評論。尤其是像余英時這樣的“史學泰斗”,我們更應當用最嚴厲的尺度,仔細予以檢驗。因此,在後續的一系列論文裡,我將先批判余英時的《歷史與思想》,然後以我自身的體驗,進一步批判哈佛大學英克勒斯的“現代性”研究。

參考資料:

(1)胡秋原(1966):《為學術詐欺告各有關方面》,《中華雜誌》5月號13–23頁

(2)余英時(1974):〈近代紅學的研究與紅學革命〉,《歷史與思想》。台北市:聯經出版事業公司。

(3)黃光國(2019a):《中西文明的夾縫》。台北市:時報文化出版企業股份有限公司。

(4)黃光國(2019b):《潛龍與禿鷹的文明對抗》。台北市:時報文化出版企業股份有限公司。

(5)黃光國(2019c):《台灣自我殖民的困境》。台北市:時報文化出版企業股份有限公司。

(6)龔忠武(2008):〈哈佛的激情歲月〉。《人文與社會網》,http://wen.org.cn/modules/article/view.article.php/466

(7)龔忠武 (2021):〈辛丑元年祭〉。《海峽評論》,369-370期,https://haixia-info.com/articles/12599.html https://haixia-info.com/articles/12635.html。

(8)Thomas S. Kuhn ,(1962). The Structure of Scientific Revolutions. United States: University of Chicago Press.

(9)張友驊(2021):《余英時寧為黑名單,不幹間諜臥底》。台北市:暖暖書屋文化事業公司。

(10)盧建榮(2021):《余英時與台灣學術貴族制五十年》。台北市:暖暖書屋文化事業公司。

(11)盧建榮(2021):《雙標余英時:浮華教主與徒眾》。台北市:暖暖書屋文化事業公司。

(全文刊載於《中國評論》月刊2022年3月號,總第291期) |