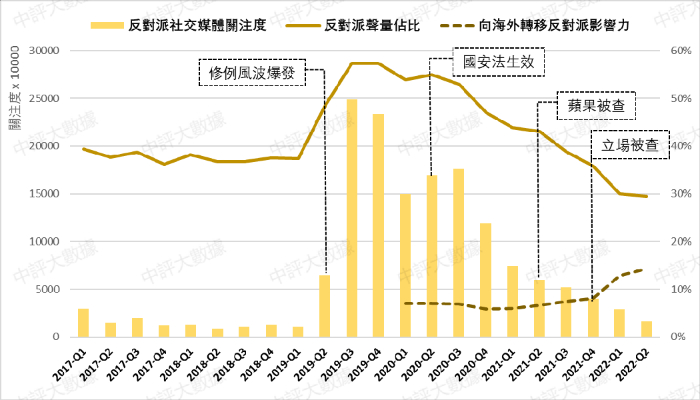

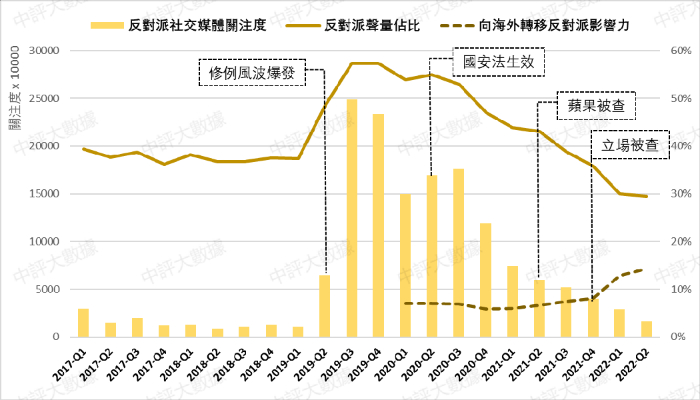

圖1 近五年來香港反對派社交媒體關注度走勢與聲量佔比變化情況(注:2020年以來因時局變化香港反對派開始向海外轉移,因而該股勢力對本地反對派輿論影響力從2020年起開始衡量;中評智庫大數據中心製圖)

圖2 “修例風波”期間兩個後真相典型案例以及隨後2年“週年節點”的反對派網民平均關注度變化(中評智庫大數據中心製圖)

中評社香港6月16日電/“一國兩制”在香港實踐25年來取得舉世公認的成功,也經過許多風雨挑戰,3年前更遭遇了“修例風波”的暴風雨考驗。中評智庫大數據中心通過數據觀測與可視化分析得出結論:2019年“修例風波”與亂港黑暴是香港遭遇“後真相時代”席捲的高峰期,近年來有了法律武器的震懾和規管,過去一段時間以香港社交媒體為平台煽動民粹情緒、散播偏見謠言的反對派輿論影響力已經明顯消退,香港正在爬出後真相的泥沼。

中外傳播學界對“後真相”有多種概念定義,但基本含義類似,主要指受眾在情緒主導下對事實真相產生認知偏差,謠言、偏見、虛假信息、事實片段等偽真相,通過人為加工都可以被受眾視為“真相”而深信不疑,而社交媒體時代的“同溫層(信息繭房)效應”則令“後真相現象”上升為當前時代特徵,從英國脫歐、特朗普勝選,到激進網絡民粹在全球範圍內興風作浪,再到近年來“黑命貴運動”與“國會山騷亂”對美國社會秩序的衝擊,都與“後真相時代”密不可分。

香港作為中西方資訊交鋒匯聚、高度流通的國際城市,過去一個時期不可避免進入“後真相時代”,而長期受到西方支持的反對派,則被培養為製造後真相的“高手”。“修例風波”緣起正是反對派一次典型“後真相”輿論戰——亂港勢力編織出以所謂“送中”為軸心的一整套謊言,對整個香港社會進行洗腦與情緒勒索,捏造出“恐懼-抗拒-仇恨”的動員邏輯,達到製造動亂、攬炒香港、顛覆政權的政治圖謀。

如圖1所示,“修例風波”爆發後,“後真相武器”令反對派聲量佔香港全部社交媒體的比重從不到40%升至近60%,關注度亦指數級飆漲,香港輿論場被反對派操縱,直到2020年中《香港國安法》揭開香港由亂到治序幕之後,反對派的聲量佔比、社交媒體關注度總量才從高峰期轉入不可逆轉的下行區間。尤其是每當那些“後真相高手”——反對派輿論陣地依法接受調查、處置之後,反對派的整體影響力都出現了階梯式下降。

截至目前,反對派社交媒體聲量佔比已跌至三成,關注度則基本回落至“修例風波”爆發之前,這一數據事實充分揭示了“法律武器”擊敗“後真相武器”的結局。同時也要注意到,國安法生效後,亂港勢力和部分反對派轉移海外,試圖規避香港法律規管,利用社交媒體繼續影響香港輿論和民意,對香港反對派的影響力逐漸升至約15%,可見“後真相”對香港影響將長期存在,但風險總體可控。

進一步剖析反對派在“修例風波”期間的後真相操作方式,其中一個重要手段就是利用突發事件挑起政見衝突、官民衝突、警民衝突、兩地衝突,通過短時間內灌輸大量謠言、帶風向、煽動仇恨與悲情,並將該事件節點“神格化”,再固化為集體崇拜式(如“頭七”、“滿月”、“週年”)習慣,源源不斷展開群體政治動員。2019年的“7·21事件”與“8·31事件”無疑就是兩大典型案例,特別是後者,所謂“太子站死人”謠言令大量網民深信不疑,官方、警方和媒體的一次次闢謠澄清淪為“塔西佗陷阱”,一度讓每個月的31號、乃至其後每年的8月31日變成亂港勢力翻雲覆雨的“敏感節點”。

不過,正因為國安法等一系列法律武器發揮作用,如圖2所示,上述兩大指標性事件在2020年和2021年“週年節點”期間,反對派網民的平均關注度均大幅下降。這一數據事實反映出,在法律震懾與規管之下,反對派輿論陣地作鳥獸散,曾經屢試不爽的“後真相武器”也自然逐漸失靈。與“8·31太子站事件”類似的還有“爆眼女事件”,當時境內外亂港勢力將“爆眼女”塑造為所謂“烈士”,發起“還眼行動”在香港機場製造暴亂、釀成史無前例大癱瘓,後來卻因為當事人健康現身並自由出境被媒體曝光,終於真相大白,後真相泡沫就此徹底陷落。

另一個操弄後真相的重要手段,就是在政治狂熱、虛假信息和完全脫離現實的幻想基礎上,建構起一個看似“自洽”的邏輯迴路,吸引同溫層“信眾”投身其中,攫取大量利益。“修例風波”所衍生出的反對派多條“戰線”,其中的“黃色經濟圈”和“國際戰線”就是兩大典型。前者虛構出一個“黃店自給自足”的幻象,將極端本土、反中仇中等激進思想介入經濟活動之中,本質是一種商業圖利手段;後者則炮製出一套“西方可以‘援港’”的謬論,慫恿反對派支持者“眾籌”資助遊說,更是一種明目張膽的“抽水”行為。

如圖3所示,“修例風波”期間以及國安法初期,“黃色經濟圈”和“國際戰線”一度甚囂塵上,但隨著一間又一間“黃店”在內訌和蕭條中執笠(倒閉),以及美西方涉港非法無理制裁逐漸淪為作繭自縛、無人問津,上述兩項議題也在香港社交媒體持續降溫。如今,香港再無“黃店”可以一呼百應,也再沒有什麼“海外港人組織”被反對派支持者真心誠意視為“火種”,正是因為香港逐漸走出了後真相的陰霾,包括年輕人在內的廣大香港市民,已經徹底看穿了反對派的政治伎倆和謀利本質。

當謊言被戳穿,常識和理性必然歸位。逐漸走出後真相的香港,最明顯的變化體現為,曾經充滿暴戾之氣的網絡空間已經歸於平靜。如圖4所示,國安法生效前,每天在香港社交媒體公開發表的煽動性、顛覆性的非法言論聲量曾高達3547條,遑論那些在私密空間的瘋狂地下化傳播擴散,毫不誇張的說,黑暴高峰期的香港曾出現“破窗效應”,法律威嚴一度不復存在。不過,國安法生效後,特別是“國安法第一案”中對言論自由邊界的嚴格依法判例,對香港全社會產生警示教育作用,此後公開煽動顛覆性言論的日均聲量已經跌至兩位數。

如果說指標性數據趨勢的變化,僅能反映出近年來香港走出後真相的表面現象,那麼從反對派社交媒體內在傳播結構的變化中,則可以看出國安法對遏制和管控後真相風險的明顯效果。如圖5所示,通過對比國安法生效前後,主要反對派社交媒體訊息傳播鏈結構,可以清楚發現,不僅原本多節點、多鏈條的訊息傳播鏈縮短,一些處於中心位置的復雜星形傳播結構也逐漸解體、碎片化。由此可見,當製造“後真相武器”的大本營被釜底抽薪,後真相對香港社會的現實威脅與危害就大為降低。

中評智庫認為,“一國兩制”在港實踐25週年之際,在高度肯定成果的同時,經驗教訓也需認真總結、科學研究。以大數據視角回顧香港走出後真相時代的全過程,在此基礎上獲得啟示並轉化為“一國兩制”在未來行穩致遠的對策思考,就是其中一個重要課題。香港已經爬出了後真相泥沼,但作為全球性問題的後真相現象,對香港還將持續影響。對付後真相,僅靠單向宣傳往往墮入“塔西佗陷阱”,甚至產生反效果,但戰勝後真相並非難事:一要靠依法履行管治權,二要靠大數據科學的調查權,三要靠堅持新聞專業主義!四是重中之重,愛國愛港力量應該積極參與、牢牢把握社交傳媒的傳播權、話語權。

(記者:徐文森;分析師:舒曉葉;工程師:連港東;研究員:宋漾心)

圖3 “修例風波”所衍生出的“黃色經濟圈”以及“國際戰線”的社交媒體平均關注度變化情況(中評智庫大數據中心製圖)

圖4 “修例風波”以來在香港社交媒體公開發表煽動顛覆性言論的日均聲量變化(中評智庫大數據中心製圖)

圖5 國安法生效前後兩個月內主要反對派社交媒體訊息傳播鏈變化情況(注:圓點為社交媒體主頁或用戶,連線及箭頭代表公開訊息傳播路徑,圓點大小代表訊息發佈量;中評智庫大數據中心製圖)