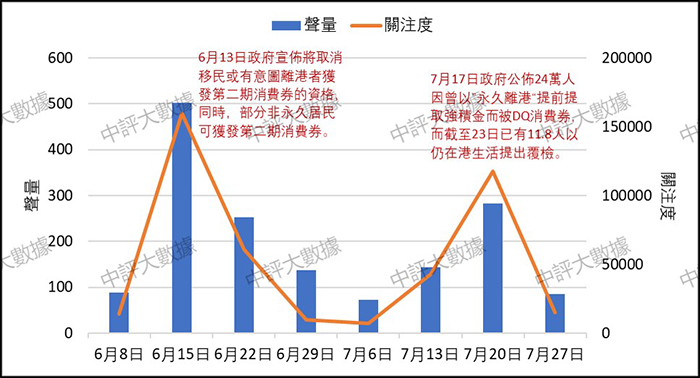

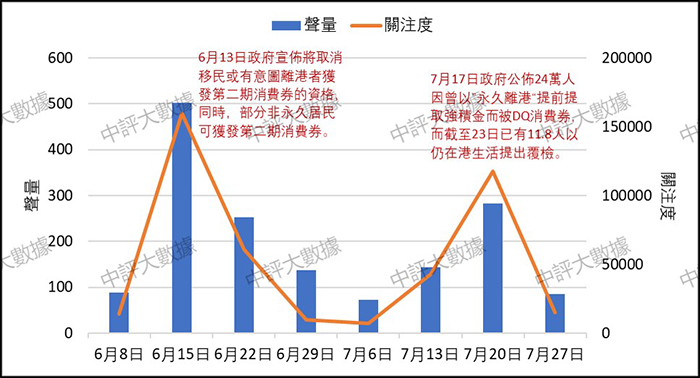

圖1 今年6月以來香港社交媒體涉及電子消費券話題熱度變化(中評智庫大數據中心製圖)

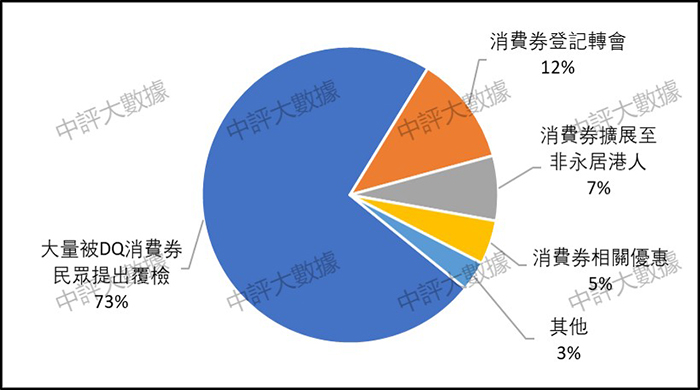

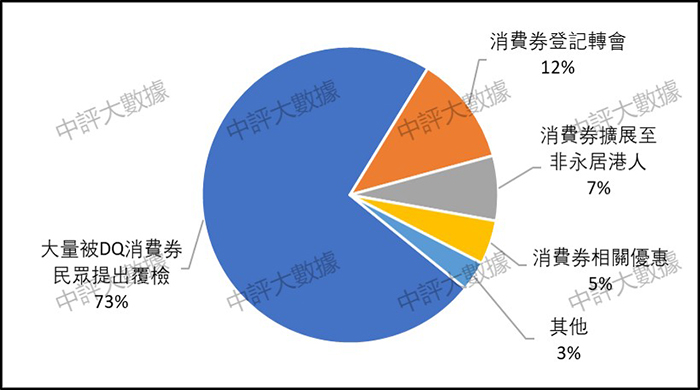

圖2 近一個月來香港社交媒體消費券話題關注度分佈

(中評智庫大數據中心製圖)

中評社香港8月16日電/新一期香港電子消費券已於8月7日發放。香港特區政府稍早前表示有24萬人因曾以“永久離港”為由提前提取強積金而被取消本期消費券領取資格,截至8月1日共接獲15.8萬宗覆檢申請,其中10.4萬宗覆檢成功,引發各界關注。中評智庫大數據中心觀測分析香港社交媒體觀點數據得出結論:主流民意普遍肯定香港特區政府取消永久離港者消費券資格並放寬部分非永居人士領取的舉措具有公平性、普惠性,但不少市民因強積金問題被“一刀切”初審否決(DQ),形成了一定的社會負面情緒。

如圖1所示,自6月13日政府宣佈新一期消費券領取資格取消“永久離港”人士並新增來港學生、專才等非永久居民的新措施以來,該話題立即引發了香港市民高度關注和廣泛議論。一個月後,多家傳媒披露有大量市民因提前提取強積金無法獲發消費券,此後政府證實有24萬人因以“永久離港”為由提前提取強積金而被取消領取消費券資格,但同時也有超過11.8萬人申請覆檢,而上述申請覆檢向媒體、議員陳情的消息被廣泛報導。如圖2所示,涉及消費券被DQ者覆檢的話題佔近一個月來消費券議題總關注度超七成,高居首位,成為影響近期香港市民對消費券觀感的熱點事件。

如图3所示,此次消費券DQ爭議集中在特區政府以“永久離港”提取強積金作為分辨是否符合領取資格的標準認定上。儘管主流民意基本認同永久離港或長期不在港居住者不應享有領取消費券的待遇,但不少市民批評政府以強積金為唯一標準,沒有考慮到實際情況的復雜性。這是因為,強積金覆蓋率僅約283萬人,僅佔香香港市民口四成左右,亦明顯少於消費券發放人數的630萬(如圖4)。

而結合圖5可知,在申請覆檢人士中,最受關注的群體是提前提取強積金後由於其他原因放棄離港,或離港一段時間後選擇回流的市民(如曾赴內地工作居住),還有部分網民關注到因自僱或轉為家庭主婦等而提取強積金的情況,可見提前提取強積金並非“永久離港”的唯一標準。有社交媒體觀點指出,特區政府2021年取消了以BNO為證明提前提取強積金,通過強積金記錄反而無法真正識別出這部分已經移民的香港市民。不少民眾認為相較於強積金,水電費單、稅單甚至出入境記錄都更具有代表性亦更為準確,對政府僅僅以強積金為標準的不甚理解。

除此之外,不斷飆升的覆檢數字引發網民對政府行政草率等同擾民的批評。許多申請覆檢人士批評政府DQ前沒有盡職核查,反而要民眾費時費力“自證清白”,堪比“懲罰”。有觀點指出,大量覆檢帶來的潛在行政成本高昂,但也有觀點認為政府以強積金為標準篩選,或許存在不完美之處,但從行政成本上考量可能是最省時省力的辦法,且政府留出充分申訴機會,故總體上並無大礙。

如圖6所示,回顧近兩年消費券發放歷程,覆檢市民擠爆辦事處引發民意反彈並非頭一回。去年9月初,大量長者因資料不全或出現錯誤且未及時補交更正而未能領取消費券,人數眾多以至於政府不得不延長補交資料日期,並加開辦事處以應對大量求助。政府消費券辦事處效率低、人滿為患的畫面,也曾一度觸發民意負面情緒。

對比這兩次圍繞覆檢的同類型爭議不難發現,政府決策時想當然,缺乏對於不同特殊群體的人性化考慮,後續處理效率引發長者等弱勢群體不便,是引發輿論批評的關鍵所在。例如,政府選擇以強積金為標準DQ消費券,忽略了回流香港市民以及退出勞動市場人士的情況;而政府選擇以短信通知本就因為不擅使用電子設備才選擇書面申請的長者,也是對於實際情況的考慮不夠周全。

發放電子消費券是一項惠民利民措施,既緩解有需要的民眾生活上的困難,同時也能盤活本地經濟。而特區政府此次充分聽取社會各界建議和民意呼聲,在限制永久離香港市民士領取消費券的同時擴大消費券受益者,是為了更好集中公共資源,令政策惠及真正為香港建設、貢獻的人群。如圖7所示,今年第二期消費券擴展至非永久居民後,共接獲約30萬宗新申請,這一數字和政府因永久離港而取消資格的人數大致相抵。可見,政府DQ永久離香港市民士,節省了本可能浪費的公帑,惠及了長期被排除在此類優惠政策以外的非永久居民,有利於鼓勵全球和內地各方人才留港扎根,也獲得香港主流民意的肯定。

中評智庫認為,對永久離港者取消消費券領取資格的政策措施,絕對沒有什麼錯,社會各界必須予以大力支持。與此同時,必須通過多方式、多手段,準確有效地查清楚誰是永久離港者,以理服人,不誤傷其他市民,是政府部門落實政策必須重視的效能。新一期電子消費券是以“民利”照顧民生、穩定民心、引導民意的重要措施,是體現新時代香港良政善治新風氣的好政策!必須更高效、更加耐心細膩、更人性化地處理特殊和社會弱勢群體的訴求。

(記者:何誠;分析師:舒曉葉;工程師:連港東;研究員:宋漾心)

圖3 香港社交媒體對消費券DQ話題關注度分佈 (中評智庫大數據中心製圖)

圖4 香港強積金用戶覆蓋率與消費券合資格用戶覆蓋率對比(中評智庫大數據中心製圖)

圖5 香港社交媒體消費券覆檢群體關注度分佈(中評智庫大數據中心製圖)

圖6 2021年至今香港社交媒體消費券話題負面情緒佔比按月變化(中評智庫大數據中心製圖)

圖7 近兩年來四期香港電子消費券發放人數變化

(中評智庫大數據中心製圖)